Проект реконструкции офисного здания (бывш. Банкирского дома Товарищества Рябушинских) на Биржевой площади в Москве

Архитекторы: Алексей Козырь, Илья Бабак, Федор Ращевский, Александр Константинов

Ткань города подобна морю, подобно морю она изменчива и своенравна. Течет время, меняется город; дома, подобные островам, надстраиваются, трансформируются, меняют свой облик. Иногда в результате этих изменений мы рискуем потерять связь времен. Как вернуть исчезающие шедевры? Один из способов – дематериализация, худо- жественный прием из арсенала современного искусства.

Алексей Козырь

Архитектура, это просто облако на дом село», – говорит архитектор Алексей Козырь

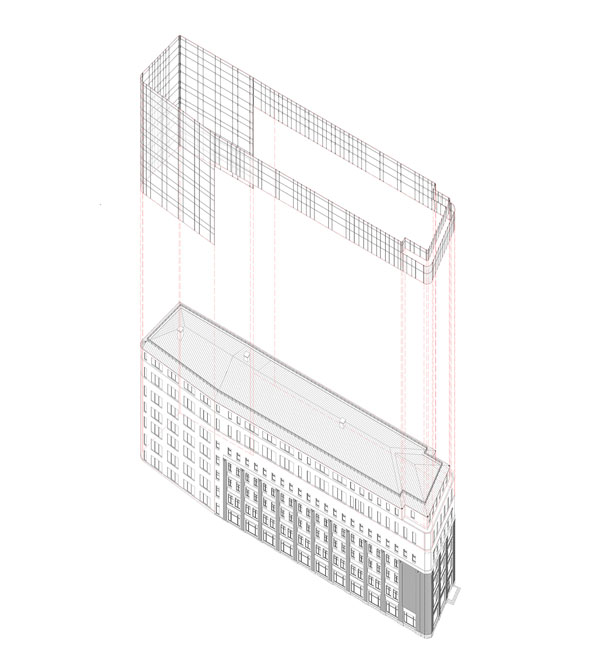

Авторы проекта «растворяют в контексте и уводят на второй план позднейшие пристройки к историческому зданию». Все привнесения, включая надстройку 1914 г., оказываются спрятаны за стеклянным колпаком с шелкографией. Стекло крепится на каркас, отстоящий от стены на 15 см; рисунок шелкографии повторяет кракелюры на керамике главного фасада. Оригинальные интерьеры здания не сохранились, нет и никаких данных по ним. Но по архивным материалам восстанавливаются все утраченные детали фасадов: фурнитура, надписи на фасаде; современные стеклопакеты уступают место двойным окнам изначального рисунка; битая керамика заменяется новой. На свое место возвращается парадный вход – из центрального ризалита в боковой. Карниз же, присутствовавший в проекте, но никогда не существовавший, решено не сооружать, дабы не было ни намека на «новодел». И вообще весь дом в результате реконструкции должен был бы выглядеть так, «как будто ему сто лет, а не как Большой театр».

Николай Малинин

Опубликовано в ПРОЕКТ РОССИЯ №65

На фото с макета видно, что новая стеклянная оболочка чуть выступает над плоскостью исторического фасада. Такое решение позволяет полностью избежать работ по демонтажу существующих конструкций

Кубик Шехтеля, ластик Козыря. Опыт дематериализации памятника архитектуры

Всякая реконструкция сводится у нас к простой дилемме. Либо волки-заказчики сыты, либо овцы-памятники целы. Бывают, конечно, счастливые исключения, и почти все они собраны в этом номере ПР. Проект же Алексея Козыря требует метафорой известную логическую задачу. Ибо он идет дальше и ловко перевозит в одной лодке волка, козу и капусту. Хищник не лишается ни единого метра полезных площадей, но при этом и не наращивает ничего под шумок реконструкции (как это у нас водится). Памятник (коза, она же овца) остается в целости и сохранности. Но при этом мы получаем и кое-что еще – дополнительный художественный эффект (капусту). И в этом смысле проект Козыря являет собою совершенно новый тип работы с наследием, о котором можно (и, увы, остается) лишь мечтать. Здание банка Рябушинских на Биржевой площади – пусть не главный, но первый (а, значит, рубежный) объект нового этапа в творчестве Федора Шехтеля, который носит слегка абсурдное название «строгого (рационального) модерна». Первые годы ХХ века, только что закончен особняк Рябушинского, и вдруг – совсем другие здания, от модерна сохраняющие разве что скругленность углов да глазурованный кирпич облицовки. Железобетонный каркас, выявленный на фасаде, сплошное остекление, минимум декора – все это уже практически функционализм. Но в том-то и прелесть, что не голая функция, а все-таки еще немножко лирики – как, например, накладной рельеф с морскими коньками а-ля «Мир искусства». О заслугах именно московской школы модерна (и именно конторских зданий) в деле предвещания новой архитектуры Евгения Кириченко писала еще в 1978 году, сокрушаясь, что все заслуги приписаны школе чикагской. А ведь в Москве есть и другие шедевры рацмодерна: типография газеты «Утро России» в Большом Путинковском переулке, дом Московского купеческого общества на Лубянке. Первое было качественно реконструировано еще десять лет назад и превратилось в казино, второе получило новую жизнь в этом году, став первым в Москве «клубным офисом». Но если на Лубянке двойную нитку остекления заменили стеклопакеты, что привело к утрате глубины и объемности, то к типографии Юрий Григорян пристроил стеклянный кубик с панорамным лифтом, чем развил и довоплотил шехтелевский пафос прозрачности. Более сложную задачу – «перенедовоплотить» – поставил себе Козырь. Дело в том, что здание банка было попорчено еще в 1914 году, причем не кем-нибудь, а учеником Шехтеля Александром Кузнецовым, который надстроил шестой этаж, чем изменил пропорциональный строй фасада. Он, правда, старался быть корректным, отступив своей надстройкой от плоскости фасада в глубину (ровно так, как это делают в сегодняшней Москве, громоздя на дома несогласованные мансарды). Но потом здание еще раз надстроили в советские времена, причем кузнецовская деликатность была уже окончательно затоптана. Но, как ни странно, минималистская красота шехтелевского проекта осязалась и в этих наслоениях, что и дало ключ к нынешнему проекту реконструкции. Тут надо заметить, что и Шехтель не строил дом с нуля, а перекраивал здание архитектора Петра Скоморошенко. Его проект, датированный 1875 годом, был рифмой к его же зданию Троицкого подворья на другом углу площади: пять этажей в византийском стиле, колонны, руст, арки, все очень густо и живописно, но главное – окна-витрины первого этажа. Их-то Шехтель и взял за модуль фасада – правда, высота окон у него уменьшается от этажа к этажу, дабы сохранять монументальность в соответствии с законами перспективы. Но конструктивно это было кирпичное здание – Шехтель же умудрился придать ему совершенно иной облик, создав иллюзию остро-современного каркасного сооружения с громадными окнами. Впрочем, фасады, вытянутые в переулок и во двор, сохранили изначальную структуру. Шехтель словно бы повертел в руках «кубик Рубика» и повернул всего одну его грань, сделав ее витриной продвинутого банка. По большому счету этого кода держались и все последующие архитекторы, по-своему (хотя и не столь удачно) оперировавшие другими гранями этого кубика. Этому же коду следует и Алексей Козырь. Он осмысляет все позднейшие напластования как грани и отсекает их. Правда, в отличие от предшественников, он ровным счетом ничего не меняет в структуре здания. В связи с тем, что у здания нет статуса памятника архитектуры (кто бы, кстати, мог подумать), проект не идет под грифом «научной реставрации», но по сути работает именно так: решение Шехтеля лишается вредных наслоений и начинает выглядеть особенно выпукло. Достигается это оригинальным путем «дематериализации». Вся не-шехтелевская часть здания забирается в стеклянный саркофаг с нанесенной на него шелкографией, рисунок которой вторит кракелюрам на «родной» керамике. Таким образом, все позднее «растворяется», а все шехтелевское, наоборот, начинает звучать свежо и внятно. Так, помимо реставрации, мы получаем бонусом еще и яркий художественный продукт, практически арт-объект. Идея дематериализации давно эксплуатируется другом и соавтором Козыря – художником Александром Пономаревым. Так, еще в 2000 году совместно с моряками Северного флота он «растворял» в клубах дымовых шашек остров Сед- ловатый в Баренцевом море. «Это вообще не архитектура, это просто облако на дом село», – говорит Козырь, вводя свой проект в ряд с упаковкой Рейхстага Кристо или павильоном Blur Диллер и Скофидио. Должен был участвовать в затее и другой мастер «маскировки» – Александр Константинов, на чью долю выпадало сделать рисунок кракелюров для шелкографии. Шелкография часто используется в мировой архитектуре, но в основном именно как художественный ход – в офисе компании Apple, в магазинах Louis Vuitton, в строяшейся гамбургской филармонии. В нашем отечестве ее удачно применял Сергей Чобан – в питерских бизнес-центрах «Лангензипен» и «Дом Бенуа». А вот шелкография по надстройке над зданием лондонской электростанции, превращенной Херцогом и де Мероном в галерею Tate Modern, уже ближе к нашему случаю – поскольку ее задачей было дезавуировать новый объем, максимально сохранив образ существующего здания. У нас такие идеи тоже возникали – причем по схожим поводам. Так, например, в 1989 году архитектор Андрей Болтинов, один из соавторов несчастного «Интуриста», рассказывал мне, что думал забрать всю верхнюю часть гостиницы, превышавшую уровень застройки Тверской, в зеркальное стекло – с тем чтобы растворить «гнилой зуб» в московском небе. Не лишая опять-таки отель полезных метров. Проект Козыря мог бы стать таким же рубежным, как и оригинальное здание Шехтеля – и он был одобрен как заказчиком (Министерство финансов России), так и Мосгорнаследием. Но был забракован Москомархитектурой без объяснения причин…

Николай Малинин

Опубликовано в ПРОЕКТ РОССИЯ №65